一、成果介绍

1.等离子体黑障通信技术(物理学院)

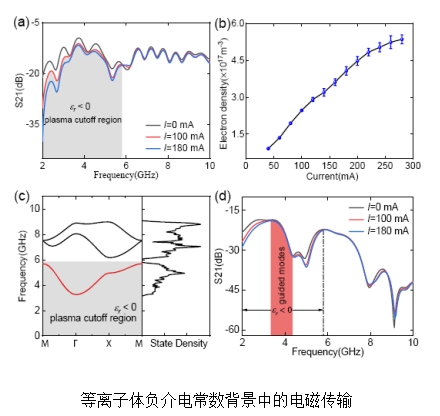

【成果简介】针对航空航天的通信黑障问题,在等离子体负介电常数背景下,构造了等离子体光子晶体电磁通信技术。电磁波在等离子体中的势垒约束,能与紧束缚模型描述的电子系统一一对应,倏逝波在介质柱中耦合,实现电磁波在等离子体鞘套中的传播。等离子体鞘套中的烧蚀杂质会强烈散射入射波。基于此,在等离子体背景下构造了拓扑波导,保持电磁波的高效传输。本实现技术不仅为解决黑障通信问题提供新的思路,而且放电等离子体可作为新的实验平台来探索拓扑电磁现象。

【技术指标】可以实现等离子体频率以下的电磁波信号传输,通信带宽可以达到1.3GHz,信号幅度增强8dB。

【应用前景】该技术将拓扑边缘态引入基于气体放电的等离子体光子晶体领域,实现了电磁波在含杂质等离子体背景中的高效传输。通过对电子密度的调节,在布里渊区中心获得三重简并的类狄拉克锥,验证了零折射率特性。不仅可为解决黑障通信问题提供新的思路,而且该设计可以作为新的实验平台来探索拓扑电磁现象。

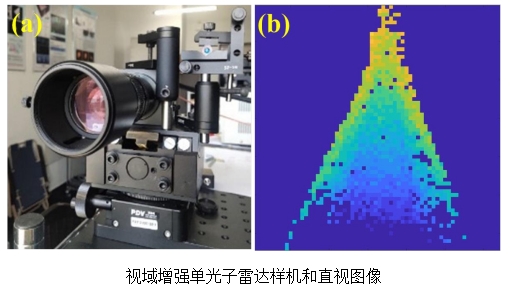

2.视域增强单光子雷达技术(物理学院)

【成果简介】近年来,激光雷达因其优越的性能而广泛应用于各种领域。但是几十公里甚至上百公里的作用距离使得激光雷达回波能量低至单光子水平;浓雾、烟尘、雨雪、海水、植被等自然条件会对光线形成软性遮挡,造成激光雷达图像的退化;而墙体、街角、障碍物等会对光线形成硬性遮挡,致使激光雷达视域几乎完全丧失,因此亟须一种新型的激光雷达技术来解决这些难题。在人工智能发展牵引下,我们将计算光学成像和激光雷达技术相结合,探索集直视、绕视、透视功能为一体的视域增强单光子雷达新体制,服务于航空航天和工业亟需,形成具有理工交叉鲜明特色的学术方向。

【技术指标】直视模式下作用距离达10km以上,成像分辨率10cm,帧率60Hz。绕视模式下可绕过常规建筑内的走廊、管道、墙角等进行成像。透视模式下可在浓雾、烟尘、浑水等场景下正常工作。

【应用前景】该技术适合于车载、机载、艇载等有人或无人平台上,有望用于自动驾驶、电力巡检、植被遥绘、水下勘测、机场盲降、城市安防、灾难救援等各个领域。

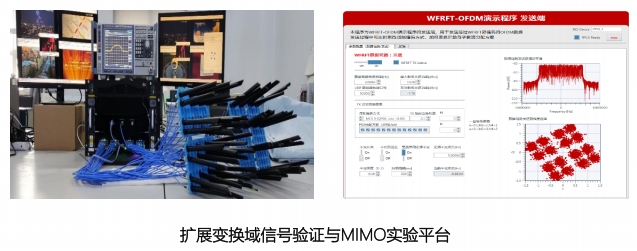

3.扩展变换域隐蔽通信传输技术(电信学院)

【成果简介】针对专用和特种通信的隐蔽与抗检测需求,利用时频协同的新型变换域理论和处理技术方法,有效提升物理层通信信号的抗检测特性,使得通信行为更具有隐蔽性,对于专用网络和特种通信的物理层安全性能具备新的设计方法与抗检测特性,可以提升物理层信号波形的安全隐蔽性。相关研究成果获得973计划、部委创新项目、自然基金重点项目等支持,技术具备与企业联合转化的实现基础,获得相关国家发明专利30余项。

【技术指标】物理层传输波形数量,对比直接扩频序列,数量提升3个数量以上;功率谱具有类高斯特性,在2倍信号方差下,高斯置信度大于0.8;传输带宽与原有波形保持一致,并兼容OFDM体制;可以与MIMO技术融合传输。

【应用前景】该技术可广泛应用于专用与特种无线传输的物理层安全与隐蔽通信中,例如对于自组网网络集群分队通信的隐蔽性和通信行为物理层安全、专用/警用系统的长时间尺度弱对抗环境中的通信指挥安全有良好提升,目前在实验室已完成SDR平台的实现技术验证并开始与企业联合开展技术转化的工作。

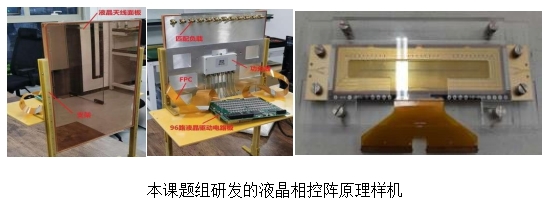

4.基于液晶高分子材料的低成本相控阵技术(电信学院)

【成果简介】液晶相控阵对于促进无线通信、雷达领域的国家重大需求发展具有重要意义。当前美国已经开发出液晶相控阵商业化产品,但因为商业价值巨大,其相关技术细节被严密保护起来,产品也对中国严格禁运。为了打破国外技术垄断,形成我国自主研发能力,本团队从2013年开始从事液晶相控阵技术研发,经过10年持续不断的研究工作,最终攻克了液晶高分子材料介电常数高精度测量与表征、液晶相控阵电磁模型精细化构建、低损耗液晶移相器设计、液晶相控阵单元幅度动态调控、液晶相控阵波束成型快速算法、玻璃基大尺寸厚铜镀膜与通孔工艺、大尺寸厚膜液晶盒的制备与封装等一系列关键技术,具备了产业转化的能力。相关研究成果发表SCI论文百余篇,授权发明专利十余项,并承担国家自然科学基金联合基金重点支持项目等科研课题二十余项。

【技术指标】较传统相控阵技术,可节约成本90%、降低功耗约50%;可在Ku、Ka、THz等多个波段实现圆极化以及线极化相控阵波束扫描,扫描角范围可达±75°、增益大于30dB,满足多型号高、低轨卫星通信技术要求。

【应用前景】该技术可广泛应用于智慧城市、自动驾驶、航空航天等多个领域,对于提高上述领域中无线通信设备性能、降低成本、节能增效具有重要作用。目前尚未开展试点应用。

5.智能超构表面无线充电2.0系统(电信学院)

【成果简介】面向物联网终端设备远距离微波无线充电广泛的市场需求,研制了国内首台基于可重构超构表面的智能无线充电2.0plus系统。突破超构表面紧凑型平面馈源、高效透射型2比特可重构超构表面、大功率GaN整流、运动充电目标智能定位感知、多波束自适应赋形等关键技术,首次实现厚度仅为7.5厘米的紧凑型智能微波能量定向发射终端。该系统结合光学/红外/微波定位技术,完成对多个运动充电目标的快速感知和定位,并通过快速波束赋形算法实现对多个目标的同时智能充电。充电范围可达2m,达到国际领先水平,相关研究成果于2024年以唯一署名单位和封面文章发表在国际顶级学术刊物Laser&PhotonicsReviews。

【技术指标】系统工作频率:5.8GHz;发射机尺寸:300mm×300mm×75mm;可同时充电目标:≥3个;整流端最大输入功率:≈1W;整流天线尺寸:50mm×30mm×5mm;典型工作距离:≤2000mm。

【应用前景】该技术可广泛应用于电动汽车、智能手机、工业物联网小型化无线终端、传感器、智能家居、无人机等设备的无线供电。在铁路系统、电力系统等国家基础设施建设中亦有广阔的应用前景。

6.空天地测控通信跟踪一体化设备(电信学院)

【成果简介】卫星互联网与地面融合的6G网络,对卫星生产运营的时效和低成本需求极其敏感。传统卫星测控体系中测控和通信分离设计、一站一星、多站一星的测控通信,已经无法支撑海量卫星测控通信运营。基于空天地测控通信一体化的理念,设计了高效、多模、多通道统一的自动化通信测控系统。突破了信号快速捕获与高精度跟踪关键技术,多通道时延补偿以及中继体制长短码切换技术。仅需一套软硬件平台,即可完成非相干扩频、相干扩频、USB、UCB、天基中继和测控数传一体化的卫星测控通信。在卫星生产测试,遥测遥控、通信跟踪各个阶段的功能和性能均达到了国际先进和国内领先水平。

【技术指标】发射端口具有自环测试能力;支持调制数据帧的编辑功能,帧头可配置、帧长可配置;调制数据的基带速率可配置;基带数据采用PCM调制,支持NRZ-L/M/S三种类型的编码;支持多种数字或模拟调制功能,例如BPSK、QPSK、FM和PM调制等;支持扩频功能,扩频码生成多项式和初相可配置,扩频码速率可配置;支持加扰功能,加扰多项式可配置;支持多种信道编码功能,例如卷积(7,1/2)、BCH编码(56,63)等;支持信号动态特性模拟功能,载波多普勒频偏、载波多普勒变化率配置;支持遥测信号模拟功能,可以模拟卫星遥测信号输出;支持信号加噪功能,发射信号的载噪比可以配置;遥控调制编码方式:PCM-DSSS-BPSK,BCH编码(56,63)。

【应用前景】技术可应用于卫星通信测控系统。目前系统已经成功应用到鸿雁星座融合试验星二号和三号,中星6D以及星网产线测试保障和其他某型号的发射和保障任务中。

7.空间生命科学研究系统(环物院)

【成果简介】针对空间环境对生命体活动的影响因素多、过程复杂,难以长期在轨观测的问题,建立了用于模拟对生命体具有直接影响的空间因素(辐射、微重力和弱磁场)的微束辐照细胞显微装置及多因素耦合环境模拟装置,实现了亚细胞水平的低剂量辐照及同步在线观测,突破了以往单一空间因素的模拟环境,有助于揭示微重力与辐射、弱磁场耦合环境影响下的生物学效应与机制,为支撑空间科学研究及人类空间活动的重大需求提供了前沿实验研究平台。

【技术指标】微束辐照细胞显微装置可实现细胞/组织的微束辐照原位在线显微观察,其核心技术指标包括光学瞄准误差1μm,辐射同步误差1μs,光镊重复定位精度400nm,空间分辨率300-500nm,高速动态成像速度>2500fps;弱磁/辐照/微重力多因素耦合环境模拟装置,可实现单一空间因素或多空间因素耦合作用环境,结合分析测试设备,为生命体及其它物质微弱磁信息的高水平精准探测与研究,从分子、细胞水平揭示弱磁生物学效应的动态变化机制以及其多空间因素耦合作用机制,其中弱磁环境可达到1μT~100μT,弱磁调整精度0.3μT,系统剩磁<1μT,无磁回转微重力模拟器转速0~100r/min。

【典型应用】该系列装置可广泛应用于空间生命科学研究、辐射育种等领域。

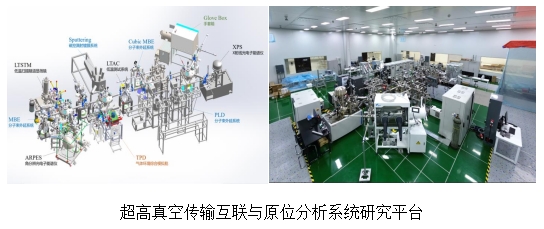

8.超高真空传输互联与原位分析系统研究平台(环物院)

【成果简介】构建了国际领先的超高真空互联传输原位研究平台,能够在超高真空(10-8Pa)条件下实现材料制备-环境处理-结构表征-性能测试的原位/半原位研究手段,真实还原空间中超高真空的物理环境并对材料表面的本质属性进行研究。同时,平台集成了气体环境综合模拟舱,可以实现超高真空、高低温、低能电子、紫外辐照、原子氢/原子氧等空间环境的模拟,进而为材料空间环境效应的微观机理分析提供了研究平台。

【技术指标】互联传输系统真空指标优于5E-10mbar。材料表征的能力指标主要有:材料表面形貌分析的空间分辨率可达0.1nm,表面电子结构分析的能量分辨率可达10meV,化学结构分析的能量分辨率可达0.43eV。

【典型应用】该平台作为航天领域内首个材料与器件的空间环境效应原位/半原位科研平台,可用于空间环境作用下材料与器件的结构演化与失效机理研究。

二、联系方式

如您对以上成果有进一步合作交流意向,请与我们工作人员联系对接。

房经理 0531-86196383

亓经理 0531-86196382