一、成果介绍

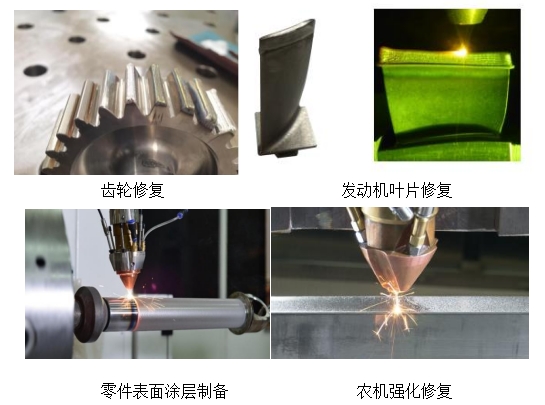

1.激光增材再制造技术(材料学院)

【成果简介】针对工业界不同领域大量金属零部件的制造缺陷、服役损伤修复问题,研发了一种激光增材再制造技术。该技术可以通过零件表面激光熔覆修复工艺与装备技术、壁复杂构件的低变形高精密激光修复技术以及激光增材再制造过程智能监控技术,提供更高效、灵活、智能的解决方案,可用于制备高性能耐磨耐蚀涂层、铸造零件缺陷补焊、零件尺寸恢复、服役损伤修复等。通过与工业软件、传感系统的结合,可完成零件缺陷的自动识别、修复、质量诊断的智能化加工。

【技术指标】修复区力学性能达到基材90%,无裂纹、无变形。

【应用前景】该技术成果可广泛应用于航空航天、工程机械、煤矿机械、模具、农机、冶金、轨道交通等多领域。

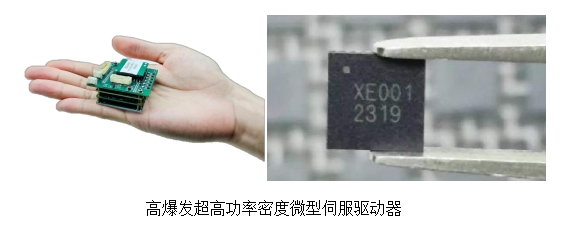

2.高爆发超高功率密度微型伺服驱动器(电气学院)

【成果简介】针对人形机器人下肢、手部对高灵巧、高爆发、高集成等性能的迫切需求,重点突破伺服驱动器高功率密度、高效率、智能化等技术,具体包括:开发能量转化效率达99%的栅极驱动芯片技术;开发智能化自组织电流环技术、伺服控制器参数免调试技术;开发最大连续功率达5kW、10kW、16kW的三款高功率密度伺服驱动器。该项目以第一名成绩入选工信部“2023年未来产业创新任务揭榜挂帅-人形机器人电机驱动器”项目,并获得人形机器人头部企业订单。

【技术指标】栅极驱动芯片能量转化效率最高达到99%以上;5kW驱动器工作电压10-95VDC、最大连续电流幅值70A、最大连续功率5kW、体积<45x45x25mm³、重量<50g(不含散热板);10kW驱动器工作电压20-95VDC、最大连续电流幅值140A、最大连续功率10kW、体积<50x75x33mm³、重量<120g(不含散热板);16kW驱动器工作电压45-200VDC、最大连续电流幅值210A、最大连续功率16kW、体积<55x80x34.7mm³、重量<210g(不含散热板)。三款驱动器均采用全国产化元器件,具备智能化自组织电流环技术、伺服控制器参数免调试技术等智能化算法,最高功率密度达400W/cm³,技术就绪度预期等级达9级。

【应用前景】应用于航空航天、医疗等领域。

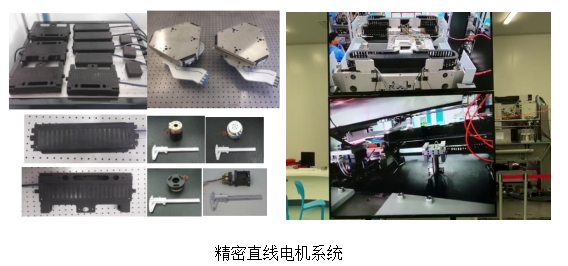

3.高端装备精密直线电机系统(电气学院)

【成果简介】为满足我国光刻机、高档数控机床和智能生产线等高端制造装备国产化的迫切需要,重点研究精密直线电机系统关键基础理论与应用技术,攻克了精密直线电机系统中电机精细化设计、高品质推力调控驱动、强抗扰高精度运动控制策略等关键技术,取得了系列原创性成果,研制出高端装备精密直线电机系统。

【技术指标】研制长行程宏动直线电机最大峰值推力>1350N、定位力<1%、表面温升<0.5℃,最大加速度>4g,最大速度>2m/s,短行程微动直线电机推力规格分布为15N至430N,表面温度控制在22±1℃,定位精度1.3μm、重复定位精度1.13μm。

【应用前景】可应用于光刻机、晶圆缺陷检测装备、划片机等集成电路制造装备,以及高档数控机床、智能直线/平面柔性传输系统等高端设备。

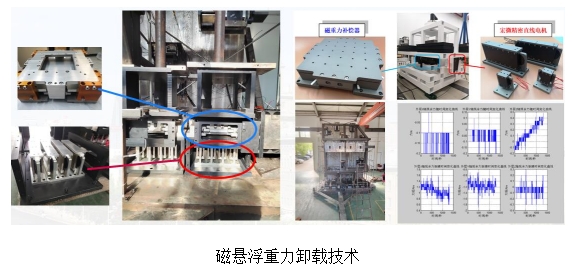

4.大型精密光学载荷磁悬浮重力卸载技术(电气学院)

【成果简介】大型精密空间光学载荷在发射之前需要进行地面实验验证,对光学载荷系统性能进行综合测试与评定。传统悬吊测试法与气浮测试法存在系统复杂、寄生干扰大、安全隐患大、无法实现六自由度等问题,限制了大型精密光学载荷的精确性能测试。磁悬浮重力卸载技术利用永磁体之间的相互作用力实现对大型载荷的被动支撑,结合多轴主动补偿与稳定控制,可以实现大型精密光学载荷的六自由度磁悬浮重力卸载。该项成果攻克了磁悬浮重力补偿器精确建模与低刚度实现、大气隙模块化精密直线电机研制、六自由度多支撑点精密解耦控制,大尺寸多约束精密装调等多项关键技术,支撑大型精密光学载荷的地面实验验证。

【技术指标】载荷质量<5000kg、在全行程内三个维度残余卸载力均不大于2.5N、在全行程内三个维度残余卸载力矩均不大于4Nm、卸载质量适应性±10%。

【应用前景】应用于精密光学载荷地面实验验证、精密隔振减振系统等。

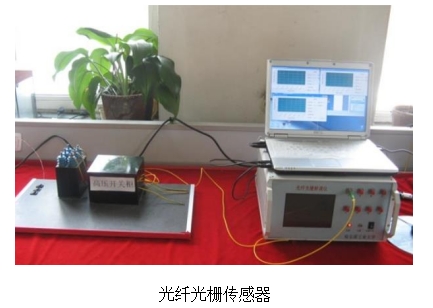

5.基于光纤光栅传感器的结构健康监测技术(航天学院)

【成果简介】基于光纤光栅传感器体积小、应变温度多参数、准分布绝对测量、抗电磁干扰以及耐腐蚀等特点,研制开发了各种应变、温度、声发射等各种光纤传感器,开发了基于时分复用技术的光栅传感器波长解调仪器,目前已经应用到复合材料成型固化监测、服役监测,高压电力设备温度监测、混凝土应力应变以及舰船结构应力监测等领域,取得了很好的研究效果,技术水平达到国际先进水平。

【技术指标】光纤光栅传感器时分复用解调仪单通道传感器连接数量可以达到500个,应变测量范围:±7000微应变,温度测量范围:-50~150℃,电绝缘。

【应用前景】航空航天复合材料结构、风力发电机复合材料叶片,高压电力设备、输电线/塔的温度及应力监测,土木工程领域大型结构的应力、温度监测,舰船的应力在线监测与评价,石油、化工、煤矿等领域的温度与有害气体监测等领域。

6.大尺寸微结构滚筒模具超精密加工技术与装备(机电学院)

【成果简介】在国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题的支持下,科研团队在国内率先开展了大尺寸微结构滚筒模具超精密加工的关键技术攻关,突破了基于光栅衍射原理的微金刚石刀具磨损状态在线监控、低转速条件下的高精度在线动平衡技术、正交叠加静压导轨的动刚度解耦等关键技术,研发成功了国内第一台大尺寸微结构辊筒模具超精密加工机床。目前,该机床装备已经进入实用化测试阶段,已经与国内的多家棱镜膜片生产厂家合作,利用该机床开展相关的工艺研究,争取尽快实现对昂贵的进口设备的替代,打破国外的技术垄断。该项技术为国内首创的自主研发技术,技术优势明显,相关行业需求迫切,市场前景良好。获得一定量的资金和配套场地、技术人员,采用关键核心部件自行生产、非关键核心部件外委加工的生产方式,可以快速实现该技术的商品化和产业化,作为Roll-to-Roll制造工艺的上游核心装备与技术,可以促进大尺寸微结构滚筒模具的Roll-to-Roll制造工艺在液晶面板制造、聚光太阳能发电装置制造、具有隐身及减阻功能的智能蒙皮制造、道路照明等领域快速发展,带动国家的一个战略性产业。

【技术指标】机床加工的工件尺寸最大直径Ф400mm;最大长度1400mm;最大重量:1000Kg。机床坐标轴的行程:X轴240mm;Z轴1500mm;主轴径向刚度大于6000N/μm;主轴轴向刚度大于5000N/μm;静态回转精度:小于0.5μm;坐标轴的运动控制分辨率:50nm;微结构的表面粗糙度:Ra不大于10nm;微结构的最小尺寸:不大于100μm。

【应用前景】面向液晶面板制造、聚光太阳能发电装置制造、具有隐身及减阻功能的智能蒙皮制造、道路照明等领域,有着广泛的应用需求,是一个国家的战略性产业技术。国内行业需求迫切、未来增长趋势明显。

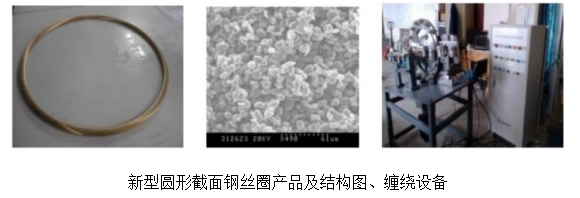

7.航空子午胎新型钢丝圈缠绕设备(机电学院)

【成果简介】由于国外对我国航空轮胎,尤其是大尺寸航空轮胎的技术封锁,为实现生产高质量、高动态特性、高可靠性及低能耗的大尺寸航空轮胎的技术需求,实现生产高质量、高动态特性、耐高速、冲击重载、高可靠性及低能耗的大尺寸航空轮胎。该项目研制成功可生产的产品为大尺航空轮胎和载重子午胎用新型钢丝圈缠绕设备。该设备具备完全自主知识产权,打破国外技术封锁,填补国内空白,申请国家专利7项,已获得国家发明专利6项。

【技术指标】目前研制成功集成化、模块化、高效率的第三代新型钢丝圈缠绕设备。该设备该新型钢丝圈缠绕设备融合了高精度运动与控制技术;高稳定、低变形夹持技术;精密张力控制技术;精确的轨迹规划技术;新型钢丝圈缠绕驱动技术、钢丝出丝及张力控制技术及装置、缠绕轨迹规划技术。

【应用前景】航空子午线轮胎,高速、重载卡车及乘用轿车轮胎。

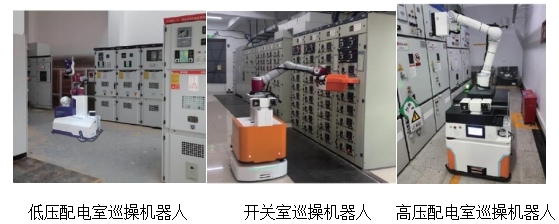

8.复合型操作机器人(机电学院)

【成果简介】针对电力、轨道交通等领域易燃易爆、粉尘气体污染环境等高危环境下或受限空间、昏暗环境、高负荷操作、高温高压带电等恶劣作业工况下,存在人工作业强度大,人员健康安全隐患的问题,研发了一系列可代替人工作业的智能复合型操作机器人系统。该技术结合高精度机器人移动底盘载体与高精度的视觉装置协同操作机械手或作业装置,相关成果为行业内为突破性应用,实现高危场景下无人作业或人机协同作业新模式,降低人力资源成本,保障人员安全,切实有效的保证设备的正常安全运行,为行业智能化无人作业和安全保障提供了可靠支持,或实现应急情况下开展快速应急处置操作,缩小事故影响范围,减小事故造成的损失。

【技术指标】机器人移动定位精度±10mm,在具备各类仪表、指示灯的智能识别、设备表面温度监测、场景跑冒滴漏检测能力的同时,搭载多轴机械臂,携带可易夹具,末端操作精度±1mm,可自主完成停送电、接地刀闸的分合、手车的摇进及摇出、打开灭火通道、喷射灭火剂、转向架除冰等操作。

【应用前景】该技术可广泛应用于煤矿、电力、轨道交通等生产或运维场景。截至目前,该技术已成功应用于河南某煤矿低压配电室、广东某火电6kV配电室、宁德某变电站开关室、哈尔滨某动车段作业车间、上东某电厂档案馆等场景,并逐步在行业内进一步推广。

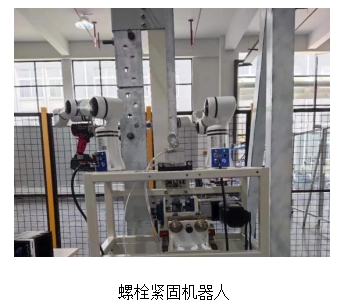

9.螺栓紧固机器人(机电学院)

【成果简介】针对风塔、铁塔螺栓连接作业,螺栓密集、涉及高空作业、劳动强度大、危险性高、用工荒等问题,开发了主材组立的螺栓紧固机器人。研究了仿人双臂紧固作业机器人。解决了主材螺栓安装孔布局(密集)与辅材等受限空间约束下的机器人堆叠螺栓视觉检测、作业工具操作、双臂紧固操作规划和螺栓阵列任务配置等关键技术,实现了机器人螺栓对准、安装和紧固作业,提高了主材连接智能化和施工安全性。

【技术指标】准确检测和定位螺栓孔、螺栓螺母零件,螺栓孔的定位误差小于0.08mm;拧螺栓机器人底盘能够沿着铁塔导轨攀爬,具有强爬坡能力、载荷能力和驻停能力;机器人行走最大速度500mm/s,负载不小于20kg,连续工作4h以上。

【应用前景】研究成果为国网科研项目,目前实现了仿人双臂螺栓紧固机器人系统开发和算法集成,已可以完成螺栓拾起与紧固作业。随着产品化和工程化研究,将有利于提高电网输电塔建设提升效率以及施工安全性,批量化后进而带来可观经济效益。

二、联系方式

如您对以上成果有进一步合作交流意向,请与我们工作人员联系对接。

房经理 0531-86196383

亓经理 0531-86196382