一、成果介绍

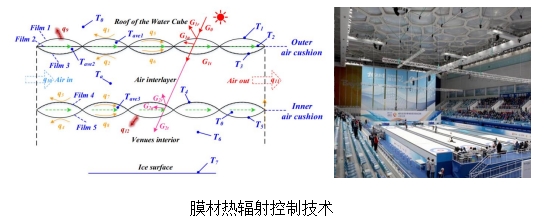

1.体育场馆“游泳—冰壶”多运动场景顶棚膜材热辐射控制技术(建筑学院)

【成果简介】为解决国家游泳中心“双奥场馆”在夏季游泳和冬季冰壶比赛中的热辐射控制难题,我团队研发了“双奥场馆‘游泳-冰壶’多运动场景顶棚膜材热辐射控制技术”。该技术通过利用光谱敏感的氧化锑(ATO)纳米流体作为光学滤光器,有效滤除紫外线和近红外线,同时保留可见光,实现了在不同季节和气候条件下的节能效果。通过数学模型的建立和实验验证,该技术不仅提高了场馆的能源利用效率,还改善了室内光环境,确保了运动员的舒适度和比赛质量。该技术在国家游泳中心冬奥会改造中发挥了关键作用,实现“水冰转换”,助力“水立方”变身为“冰立方”,成功承接冰壶比赛项目。此技术成果受到社会各界的广泛关注,并在CCTV13、新华社、学习强国、中国新闻网、人民日报、龙视新闻联播、澎湃新闻等多家媒体进行了报道。

【技术指标】通过使用200ppm氧化锑纳米流体,可有效滤除紫外线和近红外线,显著降低全年能耗,适用于不同季节和气候条件,并改善场馆室内温度和光环境。

【典型应用】该技术应用于2022年冬奥会冰壶赛场(国家游泳中心)改造项目。保障冬奥会赛时冰面品质、降低制冷负荷,同时满足赛后游泳运动采光需求、降低照明能耗,实现制冷与照明节能的整合优化。

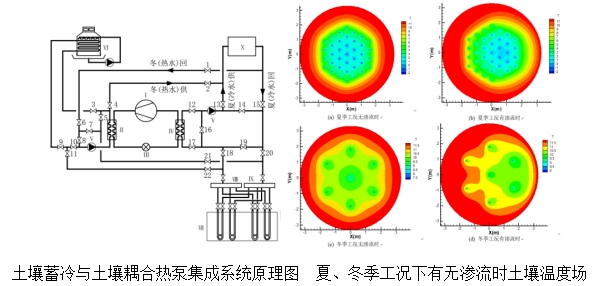

2.土壤蓄冷与土壤耦合热泵集成系统(建筑学院)

【成果简介】针对我国电力峰谷差大、空调能耗与环保问题,提出土壤蓄冷与土壤耦合热泵集成系统的设想,将蓄冷装置与热泵地下吸热装置合二为一。通过三工况冷热水机组实现集成系统的热泵、蓄冷和空调三功能。这是热泵系统的新发展,用土壤蓄冷来削峰填谷更是蓄冷空调的一种原始创新,是一项具有理论和应用价值的前瞻性课题。

【技术指标】在能量平衡的基础上建立了土壤蓄冷释冷过程的数学模型,并采用固相增量法模型对其进行了模拟计算。通过模拟分析可以得出:系统在释冷运行时单位管长热流密度为37W/m,蓄冷运行时的单位管长热流密度维持在29.4W/m左右。实验表明:对于取热过程,由于换热温差较小,随着进水流量以及换热温差的不同,单位管长取热量为25W/m~50W/m左右;对于蓄热过程,由于存在较大的换热温差,随着进水流量以及换热温差的不同,单位管长蓄热量为40W/m~90W/m左右,土壤蓄热效果比较明显。

【典型应用】在我国南方以空调负荷为主、供暖负荷为辅的地区,开发和应用这种新型的土壤蓄冷与热泵的集成系统,将会比北方更具有节能效果和环保效益。对于土壤蓄冷与热泵集成系统,目前已进行了详细的理论研究和实验室的实验研究,并考虑了地下水渗流对地下埋管换热器的影响,研究成果可应用于实际工程。

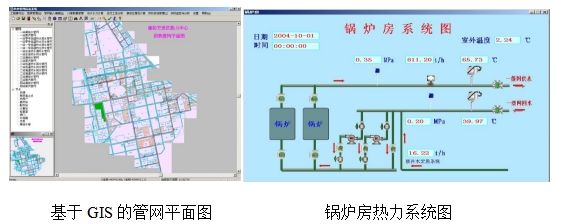

3.城市供热、供水管网数字化系统(建筑学院)

【成果简介】数字城市建设被列入信息产业部十五期间的十大信息发展战略重点,国家科技部、建设部等部委正在大力推动数字城市的建设。市政公用设施的数字化是数字城市的重要组成部份,是市政基础设施现代化管理的变革。本项目所完成的城市供热、供水系统及供热、供水管网数字化系统包括地理信息系统下的供热、供水信息系统、供热调度系统和供热收费系统。

【技术指标】包含生产调度管理系统、供热能源管理分析系统、供热收费管理系统、热力设施管理系统、客服管理系统。

【典型应用】成果将通过由科技部和建设部的验收、鉴定。软件已在示范工程中应用,实用、先进、效果好,得到使用单位的好评。城市供热、供水管网是城市重要的生命线,是现代化大都市不可缺少的基础设施。本课题是综合运用GIS、多媒体及仿真技术对城市供热、供水系统进行自动采集、动态监测管理和辅助决策服务技术系统,将城市供热、供水资源加以整合,并综合利用。进行管网的水力工况分析,对供热、供水系统进行调度、控制、故障分析;在地理信息系统下完成热费收缴,建立信息传输系统。可减少管理人员,提高工作效率,节省资金。

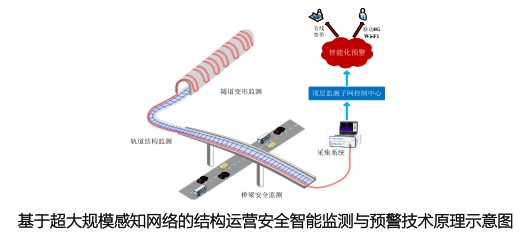

4.桥梁与隧道结构运营安全智能监测与预警技术(交通学院)

【成果简介】针对我国城市桥梁与隧道结构线路长、隐蔽构件多、服役环境复杂的特点,研发了桥梁与隧道结构运营安全智能监测与预警技术。该技术采用点式与分布式感测技术获取多源异构监测数据,通过分析揭示了多源感知信息特征下桥梁与隧道结构状态的诊断机制,实现了桥梁与隧道结构运营安全风险的准确诊断及预警,保障了桥梁与隧道结构的运营安全。该技术构建了桥梁与隧道结构超大规模感知网络,解决了部分关键隐蔽部位无法感测的难题,为我国大型基础设施结构提供了一种全新智慧运维模式。相关研究成果获2023年度中国公路建设行业协会科学技术进步奖一等奖。

【技术指标】该技术可同步实现分布式光纤100km监测长度与20cm测点分辨率的工程应用级监测指标,结构感知网络测点规模可达百万量级,突破了传统监测技术难以感知结构全域响应的瓶颈。

【应用前景】该技术已在世界第一宽桥济南跨黄河凤凰大桥、青岛地铁8号线海底隧道、济南市英雄山城市高架桥梁集群、济南地铁3号线长大隧道、二环西凤凰山立交桥梁、白马山城市隧道及北园高架西延桥梁集群等实际结构安全监测中实现了成功应用,保障了上述大型桥隧结构群的全寿命周期运营安全,未来将进一步将技术推广应用至道路、管涵、水坝等基础设施结构中。

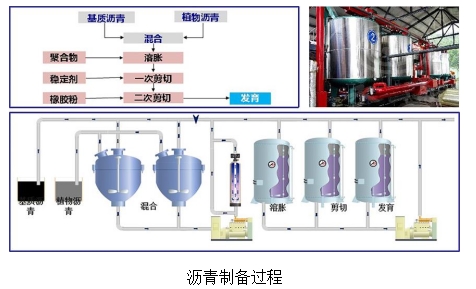

5.生物沥青制备及复合改性路用技术(交通学院)

【成果简介】针对农林产物热解引起的雾霾等环境污染问题,开发了生物沥青制备及复合改性路用技术。该技术采用农林作物热解得到的副产物生物沥青,部分替代基于原油炼制的传统石油沥青,不仅可以解决环境污染问题,同时还可以缓解石油沥青资源紧张。橡胶改性沥青由于其优异的低温性能,特别适合于北方道路建设,但由于其施工温度高、施工环境污染大、存储稳定性差,限制了其发展。该技术涵盖了农林作物热解制备生物沥青、富醇类生物沥青化学改性技术、油脂类生物沥青物理改性技术、生物/橡胶复合改性技术等,打通了改性机理分析、制备工艺研究、室内试验评价、中试生产工艺及工程示范应用全链条,并形成了改性剂研发、改性沥青评价、工程批量生产全过程成套技术。

【技术指标】生物沥青、橡胶粉等工业废弃物掺量不低于35%;生物混合沥青和生物橡胶复合改性沥青各项路用性能指标不低于传统沥青,成本可降低10%~20%。

【应用前景】该技术首次成功将生物沥青应用于高等级路面工程建设,实现了从室内试验研究到大型实体工程应用的技术跨越,已成功应用于鹤大高速公路敦化段及吉林省道206工程,累计工程示范里程100余公里。

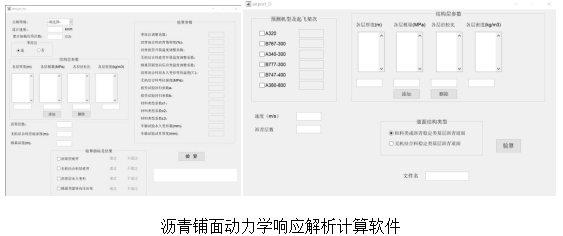

6.沥青铺面动力学响应解析计算技术(交通学院)

【成果简介】沥青铺面力学响应计算是道路工程、机场工程中铺面结构设计的基础,随着交通基础设施的完善和综合运行效率的提升,铺面结构荷载条件已经发生由静力学到动力学的明显转变,传统的路面静力学响应分析已经不满足现有道路结构设计方法。该技术开发了考虑多因素、动力学条件下的沥青路面力学解析计算技术,有助于为现有沥青路面设计提升可靠性,考虑了包括冲击荷载、非均布移动荷载、动态随机移动荷载,使得力学模型更适用于实际工况环境,加入了多种材料性质(各向异性、模量梯度、多孔介质)和层间接触状态等力学参数,开发的计算软件可实现工程推广应用。

【技术指标】该技术可对荷载类型、铺面材料性质、铺面边界条件、交通荷载组成等进行分析,解析计算效率相对于有限元法速度提升200倍左右,且计算成本更低,占用内存远小于后者,针对性强,输入简单、操作简易。

【应用前景】该技术已应用于国内多个实体工程力学分析中,如北京长安街路面改造工程中车辙病害机理分析、北京首都国际机场道面尾流场下力学响应分析、依七高速公路中基于结构-材料优化组合设计方法等,为实体工程的病害分析、结构设计、养护决策等提供有效技术支撑,累计应用里程超过1000公里。

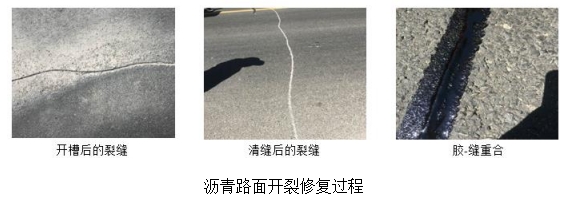

7.沥青路面开裂损伤机理、修复材料及现场施工成套技术(交通学院)

【成果简介】路面面层结构是道路交通基础设施的重要组成部分,路面开裂裂缝的存在会严重影响其长期性能和服役寿命。然而,目前用来修复裂缝的灌缝胶,在使用过程中普遍出现早期失效问题,且缺乏统一的灌缝胶失效评价指标体系及标准。针对以上问题,在进行沥青路面热灌类灌封胶失效判别及机理研究基础上,建立了灌封胶多源环境耦合老化模拟方法,提出了修复灌缝胶材料及表面性能评价方法与主动修复机制,研发了宽温域工程用灌封胶及老化灌封胶修复剂,并实现路用验证及工程推广。

【技术指标】该技术突破常规试验限定,开发了灌缝材料低温粘聚性-粘附性统一评价试验夹具,并建立灌缝胶粘聚性-粘附性统一评价指标体系及标准,编制了地方标准《季冻区沥青路面灌缝材料质量检验及灌缝施工规范》。研发的新型灌封胶服役年限延长2-3年,修复灌封胶服役年限延长2-3年。

【应用前景】该技术已成功应用于我国东北地区二十余项沥青路面裂缝养护工作中,填补了季冻区沥青路面裂缝处治规范的空白,成果整体达到国际先进水平。在进一步的推广应用后,可以纳入到相应的行业标准中,指导沥青路面养护部门进行灌缝胶选择,从而降低沥青路面裂缝维修成本,降低全寿命养护成本,提高高速公路的服务水平,具有良好的市场经济效益与社会效益。

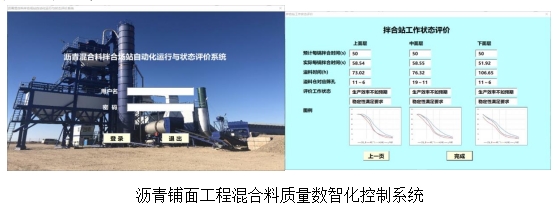

8.沥青铺面工程混合料质量数智化控制技术(交通学院)

【成果简介】针对沥青铺面工程中,混合料材料选择至拌合的质量控制存在数智化水平低的普遍问题,建立了数字自动化模拟运转体系,实现拌合站高效自动化运转、操作可视化,可预测拌合站的运行状态,预判混合料性能,并设定科学优化的质控目标。该技术实现了从矿料备料开始到拌合出料的全过程质量控制,建立了智能化、数字化的沥青混合料质量的控制系统,构建了沥青铺面工程混合料质量数智化控制的新形式,为我国解决沥青铺面工程的质量控制问题提供了数智化路径。相关研究成果已通过软件著作权认证以及国家专利认证,并获得中国公路学会科技进步二等奖。

【技术指标】该技术较传统沥青铺面技术可节约集料耗材2%~5%、减少拌合站碳排放约1%,提升拌合效率约5%,制成的沥青混合料质量有显著提升,达到国家规范要求和工程要求标准。

【应用前景】该技术可广泛应用于各等级公路或城市道路、机场工程等沥青铺面工程混合料的质量控制,可针对用户需求为建设部门、监管单位或施工企业提供配套的定制化产品和服务。

二、联系方式

如您对以上成果有进一步合作交流意向,请与我们工作人员联系对接。

房经理 0531-86196383

亓经理 0531-86196382