一、成果介绍

1.新型钢-再生混凝土组合结构技术(土木学院)

【成果简介】面向“中国绿色发展”国家战略,研发了系列新型钢-再生混凝土组合构件,形成了面向办公、住宅、商服等多种用途的钢-再生混凝土组合结构体系,涵盖钢管再生混凝土柱、钢-再生混凝土组合梁/板、钢-再生混凝土组合剪力墙等多种构件形式;解决了再生混凝土力学性能差、长期变形大、性能离散性高等结构化应用根本问题,实现了再生骨料取代率上限由50%至100%的突破;建立了成套钢-再生混凝土组合结构设计方法,主编《钢管再生混凝土结构技术规程》(T/CECS625-2019)标准;相关成果授权国家发明专利5项、软件著作权4项,获2021年黑龙江省科技进步一等奖。

【技术指标】新型钢-再生混凝土组合结构技术可实现再生粗、细骨料取代率同时达到100%,泵送商用再生混凝土强度等级达到C50;建设周期内,比传统钢筋混凝土结构碳排放量低35%;再生骨料造价仅为天然骨料50%,可降低混凝土造价15%。

【典型应用】该技术已成功应用于“国家钢结构装配式住宅建设试点项目”湛江市东盛路公租房(91m)、武汉交投实业总部(197m)以及在建的深圳红花岭工业上楼项目、南山区科技联合大厦项目等典型项目中的钢-再生混凝土组合楼盖、钢管再生混凝土柱中,起到了良好示范作用,其应用前景广阔。

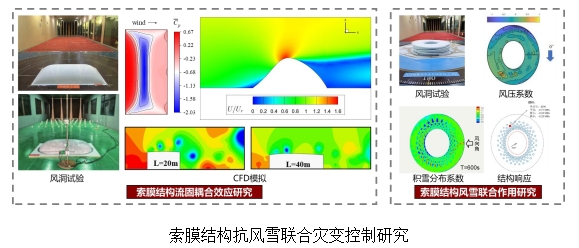

2.索膜结构抗风雪联合灾变控制技术(土木学院)

【成果简介】索膜结构跨度大,刚度小,在强风及积雪作用下易受振动和变形影响,需要对风、雪作用下的灾变控制进行研究。针对索膜结构的流固耦合效应及风致雪漂移,结合风洞试验及CFD数值模拟进行了抗风雪联合灾变控制的研究,建立了索膜结构流固耦合效应以及风雪联合作用的精细化分析方法,建立了索膜结构的抗风雪设计方法。

【技术指标】此研究能够准确的模拟索膜结构在风荷载作用下的流固耦合效应,准确计算出风雪联合用下的积雪分布及结构的动态响应,提高计算速度及计算结果的准确性,指导索膜结构的抗风、雪设计。

【典型应用】该技术能够对风雪作用下的索膜结构动态响应进行精确计算,可广泛应用于多种索膜结构的抗风、雪设计及灾变控制。

3.装配式配筋砌体结构建造技术与产业(土木学院)

【成果简介】针对装配式建筑竖向结构装配化建造关键技术难题,研发替代现浇剪力墙或装配式剪力墙的新型内嵌密肋框架砌体剪力墙,实现配筋砌体剪力墙11.46MPa和通过配筋大幅增加砌体结构延性的设计目标,是装配式结构中首次实现墙构件三维预制、避让交角拆分连接、钢筋任意方法连接的技术突破,攻克预制空心砌体墙构件运输、吊装和安装难题,颠覆砌体只能建多层和只能现场砌筑的行业认知,取得配筋砌体装配化建造的重大突破。为建筑业转型升级和高质量发展开辟砌体装配化技术路线,为我国绿色城乡建设提供新技术支撑,形成配套新产业。相关研究成果荣获黑龙江省科技进步一、二等奖及中国房地产业协会科技进步一等奖。

【技术指标】相同条件下多层、中高层、超高层建筑的技术比对和经济测算,获得节省造价、工期、人力和节能、节地、节水、节材、满足环保要求的“七节一环保”的比较优势,即省造价15%、工期20%、人力30%、钢筋30%、模板80%、增加使用面积3-5%,建造减排二氧化碳10%,经济和社会效益十分显著。

【典型应用】该技术产品、设计、施工与验收标准齐全,广泛适用于60m以下住宅、公寓、学校、宾馆等各类量大面广民生建筑。

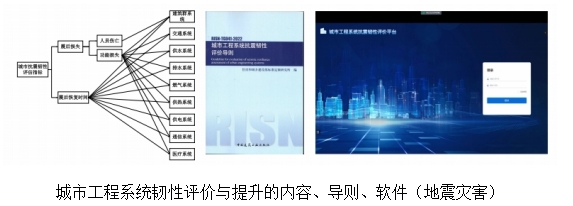

4.城市工程系统抗灾韧性评价与提升技术(土木学院)

【成果简介】2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将“韧性城市建设”作为战略需求。2022年党的二十大报告提出“加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市”。针对韧性城市建设已经成为国家的重大需求,提出了成套的城市工程系统抗灾韧性评价与提升技术,包括灾害场智能构建技术、单体基础设施韧性评价技术(建筑、桥梁、隧道),建筑群、交通系统(道路交通、轨道交通)、供(排)水系统、燃气系统、供热系统、供电系统、供电系统、通信系统、医疗系统、城市系统的韧性评价技术。编制了《城市工程系统抗震韧性评价导则》(RISN-TG041-2022)及配套软件平台。

【技术指标】城市工程系统全覆盖:建筑群、交通系统、供(排)水系统、燃气系统、供热系统、供电系统、通信系统、医疗系统、城市系统。可进行地震、台风、暴雨、蓄意攻击等灾害的城市工程系统韧性评价与提升。

【典型应用】研究成果被应用于多部国家/省部级规范以及国家地震动台网中心的数据处理,北京山区平急两用高速公路韧性提升、上海典型社区建筑群及基础设施工程系统抗灾韧性评估等50余项重大项目。

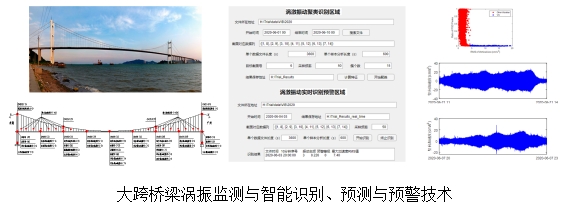

5.大跨桥梁涡振监测与智能预测预警技术(土木学院)

【成果简介】针对服役大跨桥梁涡振预测预警难题,本成果建立了大跨桥梁风与风效应监测系统设计方法和标准,发展了桥梁风效应监测数据分析方法,首次发现现场原型分离式箱梁悬索桥大幅涡振现象、斜拉索高阶多模态涡振和塔区吊索复杂风振现象;结合人工智能技术和涡振机理,首次提出涡振能量集中因子和加速度均方根值涡振双表征指标,建立现场大跨桥梁涡振密度聚类自动识别算法和机器学习预测模型,实现现场大跨桥梁涡振自动、快速、准确识别和预测预警,开发了现场桥梁涡振在线预测预警和评估系统与软件平台。相关成果获黑龙江省自然科学一等奖(2015)和中国公路学科科学技术一等奖(2023)。

【技术指标】风与风效应监测数据分析可自动分析且出具报告;涡振识别准确率95%以上、涡振前置10分钟预测准确率90%,前置30分钟预测准确率80%。

【典型应用】成果应用于虎门大桥、西堠门大桥等重大工程,准确识别和预警了虎门大桥安装监测系统后的所有涡振;相关技术被国家行业标准采纳,涡振指标运用于我国几乎所有桥梁涡振预警。

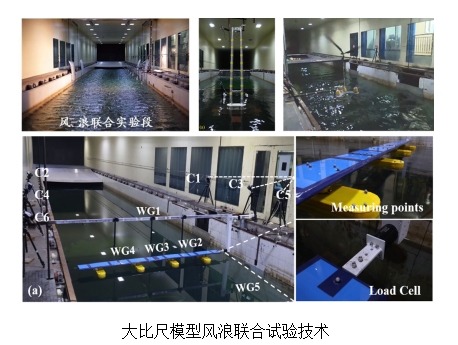

6.海洋工程结构风浪联合作用模型试验技术(土木学院)

【成果简介】风浪联合作用是近海桥梁、海上大型风机和海上光伏等海洋工程结构的主导环境荷载,采用大比尺模型试验是确定风浪荷载与结构动力学响应的最有效途径。针对风浪联合作用大比尺模型试验技术,基于波浪时空演化机制和动量传递规律实现了实验室时空尺度下的风浪场协同生成,提出了模型气动-水动-弹性结构的缩尺设计方法,形成了完备的风浪联合作用大比尺模型试验技术。

【技术指标】试验水槽长宽高尺寸分别为50m、5m、4.5m,风洞截面尺寸6m×3.6m,是目前国际上最大的回流式风浪联合实验室。风浪联合最大测试风速15m/s,湍流强度<5%,波浪周期0.6~3s,波高0.03~0.5m,具备光学动态捕捉系统、测力系统、流场测量系统。

【典型应用】该技术可广泛应用于近海桥梁、海上风机、光伏等海洋工程结构的风浪联合作用模型试验

7.高性能矿物基类胶凝材料技术与先进施工装备(土木学院)

【成果简介】高性能矿物基类胶凝材料是一类基于天然含水矿物与非晶质体形成原理而开发的多功能岩土材料,其系列产品分别用于岩土防渗加固、冻害防控、特殊土改良、废弃泥浆再利用、工业固废资源化利用、预应力锚索/锚杆注浆,相应研制了预应力锚索快速施工成套数控装备、大直径双高压搅喷桩装备、软土全场加固快速施工数控装备、水陆两用高压旋喷桩装备等,已在工程中获得越来越广泛应用,技术与节减效应显著,形成了相关技术标准。结合不同工程如铁路、大坝等工程应用,获2017年度国家技术发明奖二等奖1项、省部级科技进步一等奖3项。

【技术指标】该技术材料成本较水泥可以降低三分之一,其制备矿物基类注浆材料,具备静置不泌水、胶凝时间30-60min内可控且固化微膨胀优势性能;用于路基软弱土、特殊土固化加固,固化剂掺量6-10%条件下固化路基强度可达1-2.5MPa,锚固注浆体强度24h超过35MPa、7d超过65MPa且注浆后20h张拉预应力,而且,相较于水泥其具备硬化速度快、周期短特点,路基加固施工工期可以缩短70%。

【典型应用】该技术已成功用于哈伊高铁伊春西站、广西金龙水库大坝、湖南峡山塘水库、浙江台州滩涂土路基、盘锦滨海公路盐渍土路基、哈佳高铁路基等280多项重大工程。

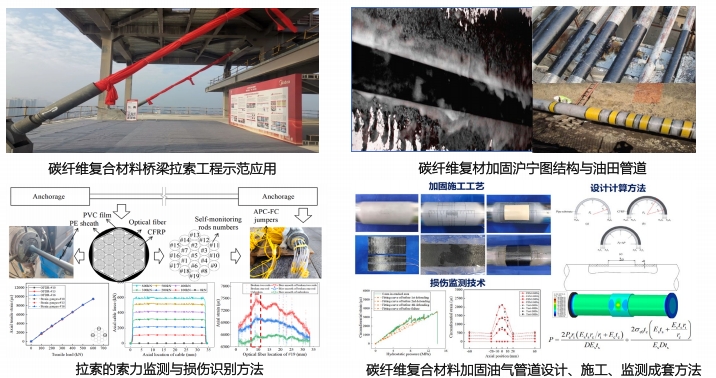

8.碳纤维增强复合材料工程应用技术(土木学院)

【成果简介】针对桥梁与预应力结构中钢材质拉索的重量过大等问题,研发适用于桥梁结构用的大吨位碳纤维复合材料拉索设计、制备与监测等关键技术;针对我国混凝土结构与钢结构服役性能劣化问题,开发适用于水下可固化的结构胶粘剂新产品,研发碳纤维复合材料加固/修复混凝土/钢结构的设计、施工与监测方法等关键技术。

【技术指标】研制出1500吨级的碳纤维复合材料拉索产品,拉索锚具效率达到100%;自监测碳纤维复合材料拉索全长应变与索力应变监测精确度小于4με,空间分辨率小于10mm,索力误差小于2%;研制的水下固化胶粘剂常温水下凝胶时间低于780s,碳纤维复合材料加固外壁腐蚀管道承载力提高至无损管道水平,碳纤维复合材料板材锚固效率高达95%以上,损伤监测最小空间分辨率小于10mm,采样频率大于1000Hz。

【典型应用】大吨位碳纤维复合材料拉索产品应用于斜拉桥/悬索桥拉索、拱桥吊杆索与预应力碳纤维拉索混凝土结构;碳纤维增强复合材料加固/修复混凝土/钢结构成套技术应用于桥梁结构、大坝、码头、管道等重要基础设施的加固修复与建设。

二、联系方式

如您对以上成果有进一步合作交流意向,请与我们工作人员联系对接。

房经理 0531-86196383

亓经理 0531-86196382